9月9日は『救急の日』です。 気管異物や誤飲

9月9日は『救急の日』です。 気管異物や誤飲

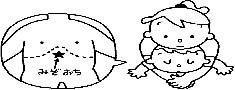

★気管に入ってせきこんでいる場合

ものが気管に入り、呼吸ができないとき。

↓

★吐き出させる

●風船のゴムやラップを飲み込んだ場合

→のどに詰まって、非常に危険。口の中を見て取り出し、取れない場合は無理せず救急車を。

●魚の骨を飲み込んだ場合

→口の中を見て、取り出せるようならピンセットなどで取り除く。取れない場合は無理せず病院へ。

※のどに魚の骨が刺さった場合、ごはんを丸のみにすると骨がさらに深く刺さることも多いので、避けたほうがよい。

★食道や胃の中に入った場合

食道に入った場合は、ものが飲み込めずによだれが出る、などの症状が見られる。胃の中に入ってしまうと、ほとんど症状は見られない。

↓

★飲んだ物によって対応

●石油製品、強酸性(トイレ用洗剤)、強アルカリ性(カビ除去剤)、揮発性の液体(マニキュア、除光液)、ボタン電池、画びょうなどとがった物

→何もせずに病院へ

●住宅用洗剤、漂白剤、バスルーム用洗剤、ワックス

→水または牛乳を飲ませ、吐かせずに病院へ。

●台所用洗剤、洗濯洗剤、化粧水、乾燥剤

→水または牛乳を飲ませ、吐かせてから病院へ。

●衣類の防虫剤

→水を飲ませ、吐かせてから病院へ。

●クレヨン・絵の具・鉛筆、せっけん・シャンプー

→少量であれば、口の中にあるものを取り除き、そのままようすを見る。

!こんな時は救急車を

・呼吸困難になっている。

・意識がもうろうとしている。

・ショック状態になっている。

保育から子育てを磨く

保育から子育てを磨く

夕方、お迎えを待っている子どもたちと少しの間、ホールで過ごしました。この日も一日暑くて、みんなお疲れ様、といった雰囲気の中、ブロックやお絵かきなどを少人数で楽しんでいました。

先生がお一人、女の子の集まるテーブルに座って、サインペンでお絵かきをされていました。机の片方には、おしゃべりマシーンのような口達者なお姉さん、もう片方には、ちょっと恥ずかしがり屋さんで緊張した様子のKちゃん。Kちゃんに直接話かけても、口を真一文字に結んで、机に両腕をたてて、後ろ足を何度も蹴り上げるばかり。

先生は、その様子を見とがめたりすることもなく、ひょうひょうと、何やら描き出しました。「あれ?なんだ、これ、変なのぉ。」「そう?何だろうね、これは・・・」会話だけ聞いていると、先生ともう一人の女の子しかいないみたいです。

でも、Kちゃんは、先生の絵の成り行きを何としても見届けたいと思って、ますます机に迫って、へばりついています。

いったいどうしたのでしょう?よくみると、できあがった可愛い小動物は、KちゃんのTシャツに描かれていたものだったのです。「ほらね!」と先生。Kちゃんは、目を大きく見開いて、びっくりとうれしさと満足な顔でいっぱいになりました。絵をくい入るように見て、自分のおなかをなぞっては、また絵を指さして笑います。「わ!すごい!」と、お姉さんも手を叩いて喜んでくれました。

ほどなく、Kちゃんの歌声が、控えめながらホールに聞こえてきました。はしゃいだ笑顔が実に愛らしいお子さんでした。そして、夕暮れ時まで、さりげなく、小さなサプライズと安心感を提供できる素敵な先生にも、心が癒やされました。

(臨床心理士 青木)

食育

食育−「音」と「味わい」−

みなさんも食事をしている時にパリパリ、ボリボリ、サクサク、カリカリなど耳の鼓膜で音を感じた事があると思いますが、この音は味わいにとても影響を与えています。咀しゃくというと、固いものをかむということを連想してしまいがちですが、そうではありません。毎日の食生活を通して、かむことを習慣化することがとても大切です。野菜嫌いの子どもが多いといわれている昨今ですが、軟らかいものを食べ慣れた子どもは、よくかんでからでないと飲み込めない野菜などが苦手なようです。その為、かまなくなり歯やあご、その周辺の筋肉の発達が阻害されてしまいます。

子どもにかむことを習慣化させる為には、食事の内容とともに、かむことに集中できる食環境づくりが大切です。日々の家庭での食事の中やたくさんのお友達と食べる園での食事の中で、よくかんで食べることとともに、食べたときの音を感じとれる感性を育てる心がけを大事にしていきたいですね。

(栄養士 佐藤)