梅雨に入り、暑かったり肌寒かったりと気候の変化に合わせて体調管理が難しい季節ですね。園内では、高熱の後しばらく微熱が続いたり、咳や鼻水が長引いたり、中耳炎や気管支炎になってしまったお子さんもいます。症状が長引き、検査を受けたら「アデノウイルス」や「肺炎球菌」が検出されたというケースもあります。はじめは「風邪」として治療が始まることがほとんどですが、薬を飲んでも変化がない場合には放置せず、必ず再度受診をしてください。

お子さんの重症化や二次感染を回避することはもちろんですが、園内での集団感染の予防にもつながります。「ただの風邪でした」という表現をされる方もいますが、「風邪」は立派な感染症です。他の人にうつるということ、気管支炎や肺炎になってしまったら入院が必要になることもあり得るという危機感を持って、毎朝の健康観察や登園およびプール遊びの参加の仕方などを考えるようにしてみてください。

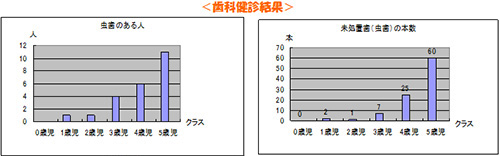

虫歯予防 虫歯予防

乳歯は上下10歯ずつ合計20歯あります。乳歯を虫歯から守ることは、その後生える永久歯を守ることにもつながりますので、まずは乳歯を虫歯にしないことが大切になります。虫歯になる3大要因は、宿主要因(歯質や唾液の性状)、細菌要因(ミュータンスレンサ球菌などの虫歯の病原菌)、食物要因(砂糖、発酵性糖質など)があげられます。生後5〜6か月頃までは、通常まだ歯が生えてこないため虫歯にはなりません。さらにこの時期は、ミュータンスレンサ球菌の定着は起こりにくく、生え始めた乳歯は唾液によって洗浄され、清潔に保たれます。

しかし、奥歯が生えて離乳が進み、歯を使って咀嚼(そしゃく)ができるようになり、3回の食事から必要なエネルギーと栄養素のほとんどを摂取できるようになると、唾液の洗浄作用だけでは虫歯は防げなくなります。子どもの虫歯予防については、原因となるミュータンスレンサ球菌の定着を遅らせることと、口の中を清潔に保つことが基本です。ミュータンスレンサ球菌は、主に一緒に食事をとる親や家族からうつるものと考えられていますので、離乳食を与える時に親が使ったスプーンを使用したり、口移しをするなどは控える必要があります。まずは、周囲の大人たちが口の中を清潔に保ち、虫歯の治療をしておくことも大切です。

また、歯が生え始めた後は母乳やミルクでも虫歯になる心配があります。唾液が盛んに分泌されている覚醒時はあまり神経質になる必要はありませんが、唾液の分泌が減る睡眠時はむし歯になりやすくなります。歯が生えてきたら歯磨きを開始しましょう。歯磨きができない場合には、大人の指に巻いたガーゼや綿棒で拭いてあげる習慣をつけると良いでしょう。離乳期から薄味に慣れ、砂糖を多く含む甘いお菓子や飲み物は控える、生活のリズムを整え、食事や間食の時間を規則的にすることも、口の中の清潔を保ち虫歯を予防することにつながります。

保育から子育てを磨く 保育から子育てを磨く−保育には子育てのヒントがいっぱいあります−

私は、いろいろな保育園を訪問していますが、長房西保育園のお迎え時の雰囲気は、保育の懐の深さが感じられる一場面だと感じています。もちろん、全てがパーフェクトかと言われると、そうでない部分もあるのかもしれませんが。

ある日の夕方、親御さんと先生が、何気なく語らっておられました。帰り支度を整えた子どもたちは、しばしの間、園庭で過ごしています。金網沿いに、沢山の植物が育っていますが、子どもがそこから、イチゴの実を一つとりました。どうするのかな?と見ていると、先に帰る子どもたちに、金網越しにそれを差し出しているのです。兄弟がそれぞれの友達に向けて、「またあしたね」とやりとりをしていました。

日中は、独立にクラスで過ごした二人が、帰宅間際に園庭で寄り添い、大事なものを託しながら、仲間と明日への絆を確かめ合う様子が、大変印象的な場面でした。子どもたちなりに、園生活の始まりと終わりをこんな風に大切に切り替えているのだな、と感じました。

ゆったりした雰囲気作りが、子どもたちにどのような良い影響があるのか、何気ない生活の一場面にもアンテナを張ってキャッチしていきたいものです。

ごく短い間でも、お子さんの最近の様子を語らうことは、家庭と園双方にとって、発見があります。朝はどうしてもせわしなくなりがちですが、一日が終わり、慌ただしい中にも、少し開放的でほっとした心持ちでお子さんと再会できるよう、まずは大人同士の和やかな雰囲気を大切にしたいですね。

(臨床心理士 青木)

食育 食育−保護者のリクエストメニュー−

毎月、子どもたちにリクエストメニューを聞いています。これは、子どもたちが自分たちのリクエストしたメニューを実際に作ってもらい、食べられる喜びを感じてもらうために始まりました。毎年5月下旬から6月にかけて保育ボランティアを行っていますが、いつも保護者の方から「給食の献立を見て日程を決めました。」「給食が楽しみです。」という声をかけていただき、給食職員は嬉しく思う反面、緊張もしています。昨年、「保護者のリクエストも入れて欲しい!」という要望があり、これを機に保護者の方からのリクエストメニューも献立に入れ、子どもたちと同様に喜びを感じてもらうため、4・5歳児の保護者を対象として、親子クッキグの時にリクエストメニューを保育士から聞いてもらいました。

その中で、保護者の方からは、「子どもたちに人気のあるメニューは何ですか?」「お父さんがボランティアに来る予定なので、ガッツリ!したメニューがいいです。」など、たくさんのご意見をいただきました。さらに、「おやつが食べたい!」という声も届きました。普段、保護者の方となかなか話す機会の少ない給食職員ですが、このような機会に保護者の皆様のご意見・ご要望が聞けることは、とても良かったと思っています。ご家庭でも、子どもたちのリクエストを取り入れながら、一緒に料理を作ることや食べる喜びを感じてみて下さい。

(栄養士 石井)

子ども目線 子ども目線−すこしずつ すこしずつ−

今年は、プール開きの後も気温が上がらなかったため、水の量を調整してみました。最初は深さを5cm位から始め、現在でも10cm強といったところです。2歳児未満の小さい子のプールも同様に考え、少しずつ水を足していくように調整しています。ですから、プールというよりは、プールの形をした水たまりに入っているという感じです。そのためか、子どもたちはプールに入る事を誰も怖がらす、緊張感なく水遊びを楽しんでいます。泳げる子にとっては物足りないかもしれませんが、一斉に活動する教育活動では、どこのレベルに基準を置くかと、いうことがとても重要になってきます。

特に、乳幼児期の発達は個人差が大きいので、そのような配慮はいたるところで必要になります。プールで例えると、海のようにだんだん深くなるような斜めのプールならいいのかもしれませんが、『その子に合わせる』ということは簡単なようでもなかなかできない事です。子どもは、初めての事でもどんどん積極的にチャレンジするように思われるかもしれませんが、それは興味や関心が非常に強かったり、状況がよくつかめていなかったりするということもあるようです。ですから、初めての事に臆病になったり警戒心を持つ子どもに対して、ちょっと気になるという保護者の方もいるようです。しかし、見方を変えると、状況をよく観察して安心を確かめてから行動するという『いい面』でもありますので、そのような子どもには、私たち大人が配慮をして、『少しずつ慣れる』ということがとても大事なことだと思います。

(園長 島本)

|