年末年始、水痘(水ぼうそう)やマイコプラズマに感染していたお子さんもいたようですが、年明けには元気な姿が見られてホッとしたのもつかの間、中旬頃から八王子市内では急激にインフルエンザの流行が始まりました。近隣の小中学校でも、すでに学級閉鎖の措置がとられているところもあります。

ご家庭でも、感染予防対策をもう一度見直し、体調の変化には十分ご注意ください。西保育園では、嘔吐下痢の症状が見られるお子さんも増えています。発熱や咳、嘔吐下痢などの症状が見られた場合には、必ず受診をしてください。また、これらの症状は見た目以上に子どもの体力を消耗しますので、「体温が平熱に戻って安定している」「嘔吐下痢がなく過ごせる」など、回復期の一日はゆっくりと様子をみてあげることが、早期回復・他の病気の予防にもつながりますよ。子どもたち一人ひとりが、毎日健康で楽しく過ごせるよう、本年も長房西保育園の保健衛生及び感染予防にご理解とご協力をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

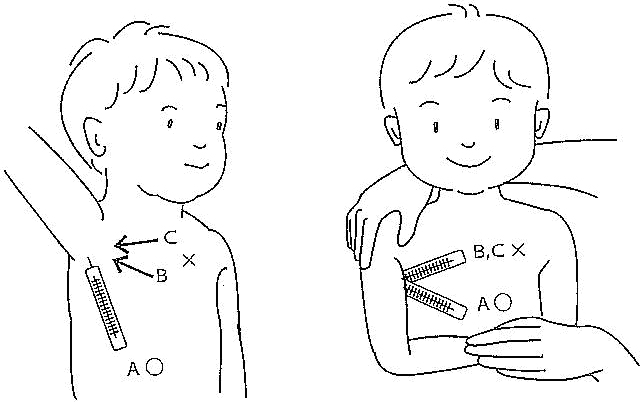

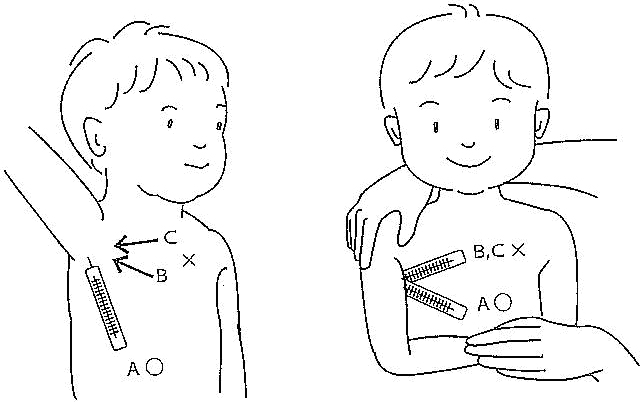

正しい体温の測り方 正しい体温の測り方

日ごろの健康観察のため、毎朝検温をしていただいていますが、中には「いつも体温が低い」、「家と保育園では体温が違う」などと感じたことがある方もいると思います。電子体温計の特徴を理解して正しく使用していないと、測る人(大人)によって測定値が異なってしまうこともあります。また、完全に体の機能が休息状態にあった寝起きすぐの体温と、体の機能が活動しはじめてからの体温とでは異なりますので、毎朝一定の時間に測定することをお勧めします。

電子体温計の電子音が鳴ったときの数値は、水銀計で目盛りが一定になるまでわきの下に挟んだ場合の数値を計算して求めた予測値です。正しい実測値を知るためには、水銀体温計と同様に約10分間わきの下に挟んで、数字が安定してから読む必要があります。さらに時間を短縮したものが耳式体温計で、鼓膜周辺の温度を感知して値を出すものなので、わきの下で測定する値とは異なります。

電子体温計も耳式体温計も予測値ですので、測るときの条件(正しい角度、適度な環境、衣服の調節など)によっても様々な値が出ることがあります。毎朝、測る時間・場所を一定に、また下記のイラストのように、体温計は正しく挟んでください。

※保育園から発熱のご連絡をする際には、数回の再検温を行い、衣服の調節や水分補給をして経過を観察した上での最終体温と、

その他の症状や様子を踏まえて判断していますので、連絡を受けた際には速やかな対応のご協力をお願いいたします。

感染症予防のため、お迎えまでの間は他のお子さんとは別室で過ごすことになります。お迎えの際には、園舎裏側の玄関での対応になりますので、

送迎門に掲示されている地図で経路の確認をしておいてください。

食育 食育−病は外、健康は内−

1月20日・21日ごろの大寒が過ぎると、いよいよ春到来です。冬から春への季節の変わり目が立春ですが、その前日のことを、季節の節を分けるといった意味で「節分」と呼んでいます。

園でも、豆をまき、イワシの頭をヒイラギに刺して間口に置き、邪気や災難を払い清めます。この時期は、季節の変わり目で不順な天候が続くため、病気になりやすく「体の中から邪気を追い払う」といった願いも込められています。

豆まきには大豆を用いますが、大豆は「畑の肉」といわれ、タンパク質やビタミンが多く、貧血予防の鉄、食物繊維やカルシウムも含まれています。園では豆ご飯やヒジキ煮に大豆を入れたり、1月にはポークビーンズを提供しました。2月には五目大豆も用意しています。

節分に限らず大豆や大豆製品を毎日食べるなど、普段からの健康な体作りを心がけてください。

(栄養士 佐藤)

意欲 意欲−おもしろそう!−

お正月遊びで北平さんが本物の竹で作った竹馬を紹介してくれました。子どもたちはそれに乗る大人の姿に刺激を受け、その後次々チャレンジしていきました。実際、竹馬に乗れるようになったのは、年中さん一人と年長さんの何人かですが、『できそう!』と思った子どもは転んだり、痛い思いをしながら、何度も何度も挑戦していきました。子ども達はこの『もうすぐできそうだ』と言う感覚と、『とても無理そうだ』という状況を素早く判断しています。だから、大人の「頑張れ!」という励ましは、時として邪魔になる時もあるようです。皆さんも子どもの頃、何かやろうとした時に親から「はやくやりなさい!」といわれ「今、やろうと思ったのに!」という怒りと、やる気が失せた記憶があるのではないでしょうか。大人になると子どものやろうとして気持ちを待てなくなるようです。

子どもの意欲は『できそう!』ということを感じた時には、こちらが特別な声をかけなくても自ら頑張り、そのハードルを越えていきます。この成功体験の積み重ねが自信となり、意欲につながって行くのだと思います。ですから、子どもの育つ環境として、面白そう、やってみたい、なんだろう?いうようなことを体験できる場を用意することがとって重要になってきます。しかし、往々にして子ども達の行きつ戻りつしながら、のんびりした育ちを待てずに、いきなり高いハードルを用意して、叱咤激励をするという状況に陥るのが子育ての中では普通に起こります。それは、子どもの将来に対して、できることは何でもやらせてあげたいという親心でもあります。しかし、子どもの内から湧き出る意欲を待ったり、失敗と言う体験を通して更にステップアップできるような育ちかたができるようにすることで、子どもの中に、少しずつ前向きな気持ちが育っていくと思います。実はこの意欲こそが次の学習へ向けての大きな力につながって行くのです。

その意味では『とても無理そうだ』という状況を素早く判断して、やろうとしない子どもには、そのことを尊重して無理やりやらせない方がいい場合があるということも考える必要があります。それは、無理やりやらせても、失敗に結びつくことが多く、益々消極的になってしまうからです。

自信や喜びが意欲につながっていくことを考えると、子どもを信じてその気持ちを尊重することが意欲を育てるポイントになると思います。そうそう、言い忘れました。竹馬に挑戦したのは4、5歳児だけではなく、1歳児から乗りたいと要求したのです。しかも、大人がしっかりと竹馬を支え、乗せてもらっている状況にも関わらず、自分一人で出来た様な錯覚に陥っているのがよく伝わってくるのです。このようなチャレンジ精神をたくさん育てるために、子どもの自発的な活動や判断を大切にしたいものです。

|